Pourquoi le Canada fait figure d’ovni pour définir son contenu

Alors que des pays comme la France, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande prennent en compte le caractère culturel et le lieu de tournage des productions dans leur définition du contenu national, le Canada fait classe à part : seule la nationalité des créateurs est considérée.

Quand vous pensez à des productions canadiennes, des séries comme Empathie, de la plateforme Crave, Schitt’s Creek, diffusée sur CBC et Netflix, ou les films BlackBerry, The Grizzlies et Bones of Crows vous viennent peut-être en tête. Avec raison : ces productions sont toutes certifiées canadiennes puisqu’elles réfèrent à du contenu fait au Canada, par des Canadiens.

En revanche, une série comme The Handmaid’s Tale, adaptée de l’œuvre d’une icône de la littérature canadienne, Margaret Atwood, et tournée en partie à Hamilton, en Ontario, ne peut se targuer d’une telle homologation. Idem pour le film d’animation Turning Red, pourtant co-scénarisé et réalisé par la Canadienne Domee Shi, avec la voix de l’actrice canadienne Sandra Oh et mettant en scène les emblèmes de la ville de Toronto.

Pourquoi?

N’est pas canadien qui veut

Ces deux derniers exemples ne remplissent tout simplement pas les critères établis par les organismes publics qui ont le pouvoir de certifier un contenu dit canadien (CanCon, en anglais, diminutif de Canadian Content). Il s’agit du Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC) et du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

Grâce au sceau en forme de feuille d’érable du BCPAC, les productions peuvent mettre la main sur un crédit d’impôts fédéral. La certification du CRTC, elle, permet aux télédiffuseurs de respecter leurs obligations règlementaires, c’est-à-dire de diffuser un certain pourcentage d’histoires canadiennes pour éviter que le public soit envahi par du contenu américain.

Les critères de ces organismes varient légèrement, mais se ressemblent sur le fond : on considère que c’est la nationalité des créateurs qui confère à une production son caractère canadien. Pas l’endroit où elle est tournée ni les éléments culturels mis en scène.

Autrement dit, filmer des acteurs dégustant une queue de castor au sommet de la Tour CN ou dévorant une poutine sur les plaines d’Abraham ne suffit pas à rendre une œuvre « bien de chez nous ».

// Pour plus de détails sur l’histoire et la définition du contenu canadien, lisez notre texte.

Plus précisément, le producteur de la série ou du film doit d’abord être canadien et maintenir le plein contrôle créatif et financier du projet. Autrement dit, les droits d’auteur d’une production doivent être détenus par une compagnie canadienne.

Ensuite, un système de pointage du personnel embauché exige qu’au moins 6 points sur 10 soient atteints. Par exemple, si le réalisateur ou le scénariste est canadien, une production va chercher 2 points, et au moins l’une de ces personnes doit obligatoirement être canadienne. Même chose pour les premiers rôles, mais leur présence vaut un point chacun. D’autres règles s’appliquent pour les productions animées.

Finalement, au moins 75% des coûts de production et de postproduction doivent être payés à des fournisseurs locaux.

Vous aurez compris : The Handmaid’s Tale, produit par Hulu, et Turning Red, signé Pixar et distribué par Walt Disney Studios Motion Pictures, ne cochent pas l’ensemble de ces cases, à commencer par l’origine des producteurs.

Le mouton noir du contenu national

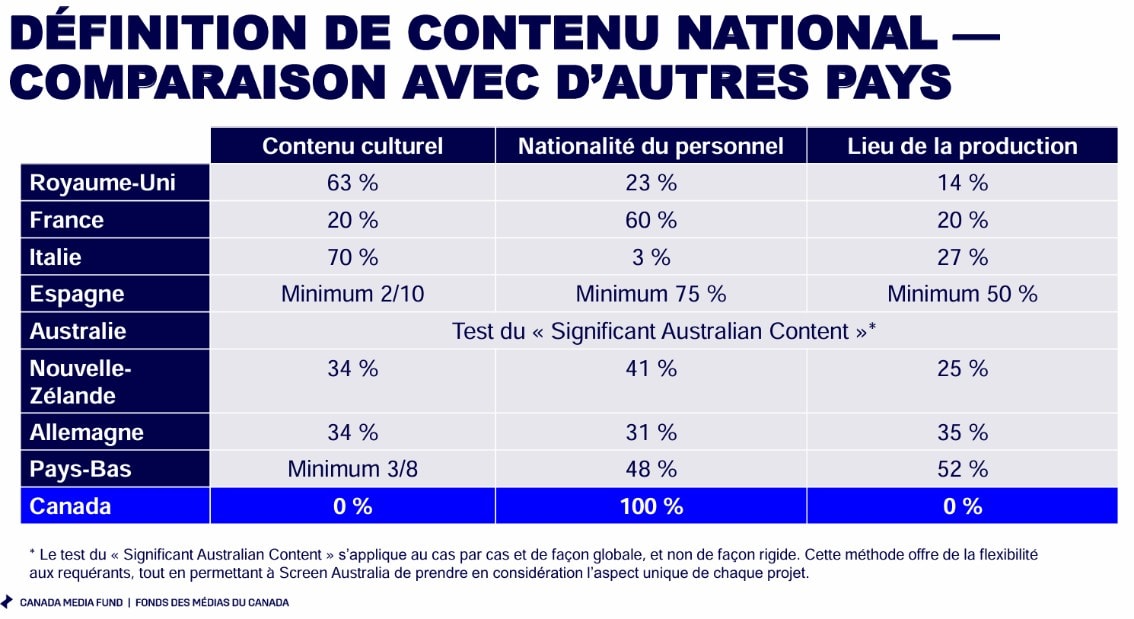

Ailleurs dans le monde, c'est une autre histoire, tel que l’illustre le tableau ci-dessous.

Alors que le Canada ne prend en compte que la nationalité des créateurs d’une production, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Allemagne et les Pays-Bas considèrent aussi le contenu culturel et le lieu de production dans leur définition de contenu national.

Au Royaume-Uni et en Italie, l’aspect culturel d’une production est même le critère principal pour obtenir du financement public, comme le rapporte une étude commandée par la Motion Picture Association-Canada, qui représente les services de diffusion en ligne, comme Netflix, Paramount, Disney et Amazon.

Les producteurs peuvent réussir leurs tests culturels en obtenant des points selon divers critères, comme la langue, le lieu de l’action, les personnages et le matériel littéraire, artistique ou historique duquel la production s’inspire.

Et les critères vont dans tous les sens. Par exemple, au Royaume-Uni, plus un film est tourné au pays et plus ses dialogues sont enregistrés en anglais, dans une langue régionale britannique ou minoritaire européenne, plus il obtiendra de points à son test culturel.

En France, au moins le tiers du film doit être tourné en français.

En Allemagne, un film de fiction qui se déroule dans l’espace ne sera pas pénalisé; que l’action se passe sur le territoire allemand ou dans un endroit fictif, il reçoit le même nombre de points. Si l’histoire s’intéresse à des personnages comme Gandhi, Hercule ou Hansel et Gretel, aussi, tant qu’il s’agisse de figures historiques, réelles ou fictives.

Critère culturel : le Canada fait-il fausse route?

Ça dépend à qui vous posez la question. Selon le Centre pour la défense de l’intérêt public, le CRTC devrait conserver son approche d’évaluer uniquement la présence de talents canadiens.

C’est ce qu’il a soutenu lors de l’audience tenue par le CRTC en mai dernier au sujet de la définition du contenu canadien. L’organisme de protection des consommateurs y a cité en exemple le Royaume-Uni, qui a mis sur pied un institut spécial pour évaluer et déterminer si les référents culturels dans une production sont « suffisamment britanniques ». Or, laisser un petit groupe de personnes trancher cette question au Canada serait, selon l’organisme, « hautement problématique ». Les compagnies de production pourraient en outre être tentées d’exploiter les stéréotypes canadiens pour passer ce test.

À l’inverse, l’Office national du film du Canada (ONF) a argué qu’il est temps d’inclure les éléments culturels dans la définition du contenu canadien, rappelant que plusieurs pays le font depuis belle lurette.

« Une politique moderne en matière de contenu canadien pour les œuvres qui reçoivent du financement public doit inclure des éléments culturels. Ce sont eux qui donnent à nos histoires tout leur sens, qui reflètent notre créativité, notre diversité, notre singularité. Omettre la dimension culturelle, c’est créer de l’invisibilité », a soutenu la commissaire du gouvernement à la cinématographie et présidente de l’ONF, Suzanne Guèvremont.

Les services de diffusion en ligne veulent le champ libre

De leur côté, les plateformes étrangères plaident pour encore plus de flexibilité dans la définition du contenu canadien. Elles l’ont aussi fait entendre au CRTC. L’audience s'inscrivait dans la foulée de ses travaux visant à mettre en œuvre la Loi sur la diffusion continue en ligne.

Ces entreprises ne devraient pas être tenues d'assumer les mêmes responsabilités que les radiodiffuseurs traditionnels en matière de contenu canadien, ont-elles martelé.

En plus de vouloir inclure l’aspect culturel d’une production dans la définition de contenu canadien, elles réclament que davantage de postes créatifs soient pris en compte dans le total des points du système actuel. L'un des sujets de débat est le poste de directeur de série (showrunner), un rôle répandu dans le marché anglophone, qui a pris de l'importance ces dernières années. Finalement, elles demandent à ce que la propriété intellectuelle ne soit pas nécessairement canadienne, comme c’est le cas actuellement.

CBC pour des règles plus strictes

En réponse aux plateformes de diffusion étrangères qui réclament des règles plus souples, CBC/Radio-Canada a exhorté le CRTC à renforcer les restrictions entourant ce qui constitue du contenu télévisuel canadien.

Selon le diffuseur public, au moins 60% des postes clés dans une production devraient être canadien, incluant les deux rôles principaux, le réalisateur, le scénariste et le showrunner.

« Retirer la propriété au producteur canadien est… imprudent et inutile, a déclaré Lisa Clarkson, directrice générale des affaires commerciales et des droits à CBC, ajoutant que les partenaires étrangers bénéficient déjà d’incitatifs comme des crédits d’impôt et du financement public. Au lieu de payer 100 %, ils paient souvent entre 20 et 50 %. Ce sont déjà des incitatifs énormes. »